目次

- 1 【1994年~2021年】SEOの歴史を振り返る

- 1.1 1994年~1995年|検索エンジン登場

- 1.2 1996年〜2001年|Yahoo!JAPAN登場&台頭

- 1.3 2002年~2011年|被リンク全盛期

- 1.4 2012年|ペンギン・パンダアップデート

- 1.5 2013年|コンテンツSEO/長文・大規模化の流行

- 1.6 2013年|ハミングバードアップデート

- 1.7 2014年|ベニスアップデート

- 1.8 2015年|モバイルフレンドリーの導入

- 1.9 2015年|ランクブレイン導入(記事の質を最重視)

- 1.10 2016年|アルゴリズムの自動化/UXの重要度がアップ

- 1.11 2017年|健康アップデートなど日本独自のアップデート

- 1.12 2018年|コアアルゴリズムアップデート

- 1.13 2019年|BERT導入

- 1.14 2020年|引き続きコアアルゴリズムアップデートの実施

- 1.15 2021年|コアウェブバイタル(Core Web Vitals)の導入

- 2 【2022年】これからのSEO対策は?動向・ポイントまとめ

- 3 SEOトレンドをいち早く把握・分析するためには?

- 4 まとめ

公開日:2020年10月13日/更新日:2022年4月26日

日本で検索エンジンが初めて登場してから、2022年現在までに約28年が経過しました。その歴史の中で、検索結果で上位表示を目指す手法である「SEO」も登場し、現在ではWebマーケティングにおける重要な位置を占めています。

Googleは検索エンジンにさまざまなアップデートを重ねてきました。当記事ではSEOの歴史とGoogleが行った主要なアップデートを紹介し、これからのSEOトレンドについて解説します。

【1994年~2021年】SEOの歴史を振り返る

SEO対策には時期によってトレンドがあり、上位表示するための難易度も施策も時代ごとによって異なります。SEO対策は年々難しくなり、難易度が高くなっています。

まずは検索エンジンが生まれた1990年代のSEO対策から、その歴史を振り返っていきましょう。

1994年~1995年|検索エンジン登場

日本ではこの年代に、学生個人が開発した検索エンジンや、NTTが開発した検索エンジンなどが誕生し、一般的に利用されるようになりました。

当時はまだまだWebサイト自体が少なく、検索結果で上位表示を目指すための「SEO対策」を実施する必要はそこまでありませんでした。

1996年〜2001年|Yahoo!JAPAN登場&台頭

1996年にはYahoo!JAPANがサービスをスタートさせました。元々アメリカで知名度の高いYahoo!ということもあり、瞬く間に日本の検索エンジンシェアトップに上り詰めました。

Yahoo!JAPAN内でディレクトリ登録を済ませたサイトが上位に表示される仕組みであったため、当時のSEO対策は「Yahoo!JAPANにカテゴリ登録をする」という方法がメインでした。

2002年~2011年|被リンク全盛期

Googleが登場してから、Yahoo!JAPANよりもGoogleのシェアが拡大していきました。この時代では「被リンク」さえ大量に獲得していれば上位表示できるというSEO対策が主流でした。

当時はGoogleからの評価として、被リンクの重要度が高かったことから、上位表示のために被リンクを集める企業が多く、自演リンクや相互リンク、被リンク購入などが多発していました。今ではペナルティになってしまうような被リンク施策が全盛期だった時代です。

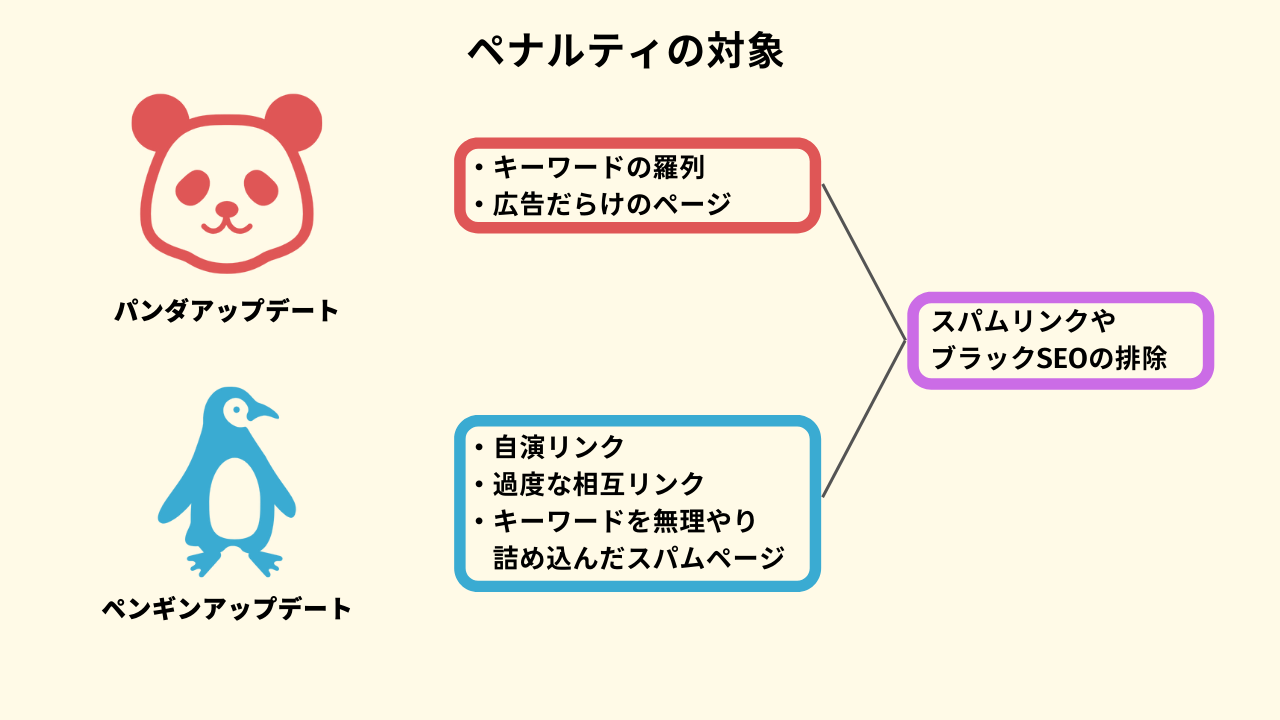

2012年|ペンギン・パンダアップデート

このアップデートにより「スパムリンク」や「ブラックSEO」が排除され、長く続いた被リンク全盛期が終わるきっかけとなりました。

ペンギンアップデートでは自演リンクや過度な相互リンクや特定のキーワードを無理やり詰め込んだスパムページを、パンダアップデートではキーワードが羅列されていたり広告だらけになっていたりする低品質のページに、インデックス削除もしくは順位下落といったペナルティが課されました。

このアップデートにより、リンクスパムなどの手法はリスクが大きいという認識がSEO界に広まったのです。

2013年|コンテンツSEO/長文・大規模化の流行

最初のペンギン・パンダアップデートが行われた2012年以降、被リンクではなくコンテンツで上位表示を目指すという流れができました。コンテンツSEOが流行していく中で、徐々にページを長文化する流れが生まれ、長文化・大規模化が流行しました。

2013年|ハミングバードアップデート

今までのSEO対策ではサイト内にキーワードが埋め込まれていれば、検索意図とマッチしていなくても上位表示されていました。

しかし、ハミングバードアップデートにより記事内に埋め込まれているキーワード数よりも検索意図とのマッチ度が重視されることになったため、「自然なコンテンツを書くこと」が主流になりました。

2014年|ベニスアップデート

2011年ごろからスマートフォンが急激に普及し、外出中にスマートフォンでWeb検索をする人が増えました。これによりエリア関連のキーワードが位置情報と結びつくように「ベニスアップデート」が行われました。

すぐに情報を知りたいというときに、スマートフォンで検索することが多いですが、「ベニスアップデート」によりエリアと関係の深いキーワードが検索された際に、検索キーワードにエリア名を含んでいなかったとしても、位置情報で判別した「現在地」に最適化された検索結果が表示されるようになりました。

エリアと結びつきのないページにおいては関係のないアップデートですが、歯医者や美容室、レストランなど地域と関係の深いページには影響が大きなアップデートとなりました。

2015年|モバイルフレンドリーの導入

2015年にアメリカや日本など世界10か国で、Google検索の回数がPCよりスマホ経由のほうが多くなったとGoogleから発表されました。

この状況を受けて、Googleはモバイルフレンドリーアップデートを行い、スマホでの閲覧に最適化できていないページの「スマホからの検索順位」を下げました。この頃はまだスマホ最適化がされていないサイトも数多く存在していましたが、このアップデートによりサイトのスマホ最適化はSEO対策の必須事項となったのです。

2015年|ランクブレイン導入(記事の質を最重視)

モバイルフレンドリーと同年に「ランクブレイン」が導入されました。検索クエリと記事の関連性をAIが判断するアルゴリズムのことで、重要な指標とされています。

これまでの歴史により、ブラックハットSEOはだんだんと衰えていき、SEO対策は小手先のテクニックでどうにかなるものではなく記事の質を上げることが重要になりました。

2016年|アルゴリズムの自動化/UXの重要度がアップ

2016年にペンギンアップデートがコアアルゴリズムに組み込まれ、リアルタイムで反映されるようになりました。こうした流れの中でSEO対策で重要視されるようになったのが「UX(ユーザーエクスペリエンス)」です。

UXとは、ユーザーがサイトを利用した際の満足度のようなもので、ランキングに影響する可能性が高いと言われています。

■SEOに影響があると考えられているUX項目とその改善策例

| UX項目 | 改善策 |

| 検索結果画面でのクリック率(CTR) | タイトル、メタディスクリプションの改善など |

| 表示スピード ※のちにランキング要素に加えられた | サーバー変更や画像容量の縮小など |

| サイトに訪問し、1ページだけを見て検索結果に戻ったユーザーの割合 ※いわゆる「直帰率」 | 適切な内部リンクを設置する |

| ページ滞在時間 | 訪問ユーザーの役に立つコンテンツにする |

上記の項目に気を配りながらSEO対策を行うのが、現代では一般的となっています。

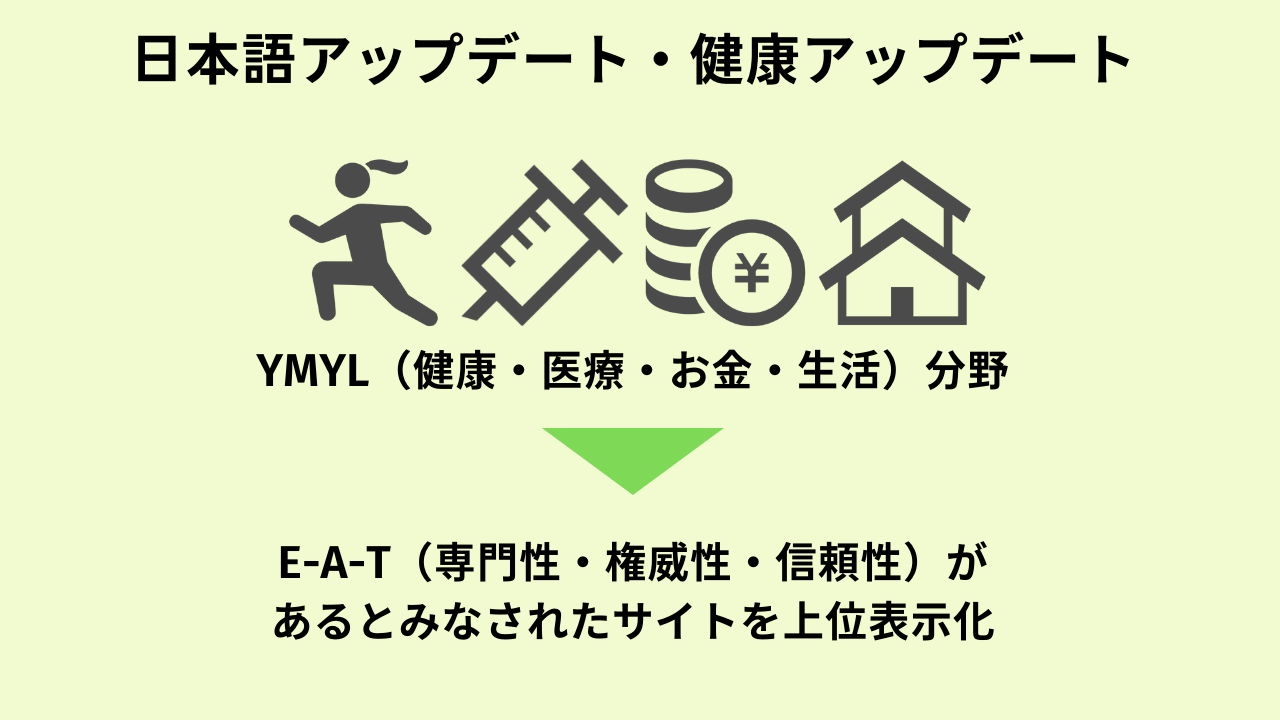

2017年|健康アップデートなど日本独自のアップデート

2016年にとあるキュレーションサイトが不正確な医療情報を掲載していたにもかかわらず、検索結果で上位表示されていたという問題が起こりました。この件を受けて日本では「日本語アップデート」と「健康アップデート」の2度アップデートが行われました。

これらのアップデートにより、「YMYL(健康・医療・お金・生活)」などに関連する領域の検索結果では、病院や製薬会社・公的機関など信頼性・権威性の高いサイトが上位表示されるようになり、反対に医療関係者ではない個人や企業の作ったサイトの多くが順位を落としました。

健康アップデート以降、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されている「E-A-T(専門性・権威性・信頼性)」という概念の重要性が高まり、「YMYL」領域では「E-A-T」があるとみなされたサイトが上位表示されるようになりました。

2018年|コアアルゴリズムアップデート

2018年以降、年に数回コアアルゴリズムアップデートが行われるようになりました。アップデートによりどのような変更があったのかは明かされていませんが、全体的には「信頼性重視」になっていると予想されています。

この頃からページやサイトの質だけでなく、サイト運営者の持つ「E-A-T」が評価されるようになりました。そこに今までの歴史にあった「被リンク」「UX」などの評価が加わるため、昔のようにテクニックだけでの上位表示は難しくなり、総合力を高めたSEO対策が広まったのです。

2019年|BERT導入

2019年に「BERT」が検索アルゴリズムに導入されました。「BERT」とはGoogleが開発した自然言語処理技術です。会話型クエリやあいまいな検索クエリからでも正確な検索結果を返せるようになり、クエリとマッチするページが上位に表示されるようになりました。

2020年|引き続きコアアルゴリズムアップデートの実施

2020年になってからもすでに1月と5月にコアアルゴリズムアップデートが実施されました。このアップデートでも「E-A-T」があるとみなされたサイトが上位表示される傾向にあります。

2021年|コアウェブバイタル(Core Web Vitals)の導入

2021年6月中旬頃から、コアウェブバイタル(Core Web Vitals)の段階的な導入が行われました。Webサイトのページエクスペリエンスをより良いものにするための指標です。

Googleでは、下記の3項目を特に重要な指標としています。

| LCP | FID | CLS |

| ページの最大コンテンツが表示されるまでの速度を評価する指標 | ページ表示後に、ユーザーが最初に行う操作の反応速度などを評価する指標 | ページのレイアウトなど、コンテンツ表示の安定性を評価する指標 |

コアウェブバイタルの導入により、サイト管理者がページエクスペリエンスの改善をより意識しやすくなりました。これ自体がSEOに与える影響は大きくないものの、コンテンツの評価が同程度のページが複数ある場合に、表示順位を決定する要因となり得ます。

【2022年】これからのSEO対策は?動向・ポイントまとめ

検索エンジン登場から2022年現在までの歴史を通して、SEOはさまざまなアップデートの影響を受けて変容を繰り返してきました。

検索順位を決定するアルゴリズムの評価項目は複雑化しており、小手先のテクニックでは対応できなくなっています。現在のSEO対策は1つの施策のみに頼るのではなく、Googleが重要視するポイントを理解し、歩調を合わせた対応を取ることが重要です。

ここからは、2022年からのSEO対策において押さえておきたい動向・トレンドや注目すべきポイントを解説します。

E-A-Tは今後も変わらず重要視される

2022年からのSEO対策においても、「E-A-T(専門性・権威性・信頼性)」は変わらず重要視されます。Googleの検索アルゴリズムがコンテンツの質を評価する指標として、「E-A-T」は変わらず存在するためです。

また、Googleの検索アルゴリズムはアップデートを繰り返すことでより高度化しており、専門的でかつ信頼できるコンテンツを発見する能力も高くなっています。2022年以降にGoogleが行うアップデートに対しても、「E-A-T」を重要視したSEO対策は十分に通用すると考えられます。

コアウェブバイタルはより重要性が増す

導入時点におけるコアウェブバイタルは、SEOへの影響はあまり大きくありませんでした。コアウェブバイタルを含むページエクスペリエンスを意識するよりも、コンテンツの質を高めたほうが表示順位に大きく貢献するためです。

しかし、コアウェブバイタルは今後より重要性が増すと予測されている項目です。パソコン向けページにおける表示順位のページエクスペリエンス適用は、2022年2月から導入開始、同年3月末までに導入完了とされています。つまり、パソコン向けページにおけるコアウェブバイタルの本格的な影響は2022年以降からです。

また、Google Search Consoleにおいてもページエクスペリエンスレポートが導入され、各シグナルが確認可能になりました。競合サイトが多数存在する場合は、SEO対策としてコアウェブバイタルの改善を図る必要も出てきます。

ローカルSEO(MEO対策)もより重要になる

近年の消費者行動は、地元の中小企業を支援する方向性が強くなっています。実店舗を構える企業のSEO対策では、ローカルSEO(MEO対策)もより重要になるでしょう。

Googleマップ・Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)を含むローカル機能は年々進化を遂げています。直近では2021年11月末に「Vicinity Update」が実施され、ローカル検索結果で検索位置の近さを重要視するなどの変更が行われました。

ローカルSEO(MEO対策)を行う上では、Googleが実施するローカル機能のアップデートについていくことが重要です。

Googleのローカル機能については、下記記事で解説しています。より詳しく知りたい人は、ぜひご覧ください。

▶【ローカル検索広告とは?】Googleマップから実店舗へ集客する方法)

検索ユーザーのニーズ変化に対応することが求められる

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって、人々の生活は一変しました。外出自粛により自宅で過ごす人が多くなり、医療・健康・癒しなどに関するキーワードの検索量も増加しています。

しかし、外出自粛のムードがなくなると世の中のニーズはまた大きく変化し、2021年とは異なる傾向が見られる可能性があります。SEO担当者は社会情勢や人々の暮らし方の変化をいち早く発見し、検索ユーザーのニーズ変化に対応しなければなりません。

SEOトレンドをいち早く把握・分析するためには?

SEOトレンドをいち早く把握・分析するためには、Googleのアップデートに関する最新情報が発表されているニュースやブログのチェックがおすすめです。

最後に、SEOトレンドの把握・分析に役立つ3つのサイトを紹介します。

〇Google 検索セントラル ブログ(旧:Googleウェブマスター向け公式ブログ)

Google 検索セントラル ブログは、GoogleがSEO用サポートツールとして公開している公式ブログです。アップデートを含む最新情報を取り扱っており、アップデートの内容だけでなく経緯・目的や今後の展望も読み取れます。Googleの公式情報であり、正確性が高いサイトです。

引用:海外SEO情報ブログ

海外SEO情報ブログは、Googleのアップデート情報やSEOを行う上で気になるポイントを解説する日本国内の個人ブログです。アップデートのポイントや影響を分かりやすく解説し、操作なども画像付きで紹介しています。

Search Engine Landは、Googleのアップデート情報を中心に取り扱う、海外の大手SEO情報サイトです。Googleのアップデートは英語圏から実施されるため、Search Engine Landで情報を調べることで、内容や影響を早期に把握できます。

まとめ

SEOの歴史は検索エンジンの歴史でもあり、同時にGoogleが行ってきたアップデートとも深く関係しています。近年のGoogleは検索アルゴリズムの強化に注力しており、2021年にはコアウェブバイタルの導入を実施しました。

2022年からのSEOトレンドは、E-A-Tが変わらず重要視されながらも、コアウェブバイタルやローカルSEO(MEO対策)の影響力が増すと予測されています。

これからのSEOにおいては、検索ユーザーのニーズに素早く対応することが重要です。紹介した情報サイトをチェックして、SEOトレンドのいち早い把握・分析を行いましょう。

今回ご紹介した各アップデートの詳細は、下記の記事にまとめています。こちらもぜひ、ご覧ください。

▶Googleアルゴリズムアップデート情報まとめ【SEO担当者必見】